Por Margarita Pollini para nuestra revista impresa Nº8, en el marco del 110 aniversario del Teatro Colón.

“Ha costado mucho, un verdadero dineral, debido a las vicisitudes que pasó la obra; pero en cambio Buenos Aires tiene en él uno de los mejores teatros del mundo y podríamos decir que el mejor de todos, si lo consideramos en conjunto”. Las palabras de la revista Caras y Caretas en las horas previas a la inauguración del Teatro Colón, el 25 de mayo de 1908, resumen y sellan el lugar que tuvo desde entonces en el imaginario colectivo la institución cultural más emblemática de la Argentina.

Sin embargo, es oportuno traer a la memoria algunos testimonios que revelan que, por ejemplo, su archifamosa y elogiada acústica no convenció desde un principio, y que la noche inaugural dejó un saldo agridulce gracias a una organización deficiente.

Nave insignia a punto de naufragar

Con el “viejo Colón” de Plaza de Mayo como antecedente, un teatro de avanzada para su época que entre 1857 y 1887 albergó grandes producciones y fue el escenario de acontecimientos artísticos, el “nuevo Colón” estaría destinado a satisfacer la afluencia de público de una ciudad que en tres décadas había crecido en población y oferta cultural.

En 1887, la Ley 1.969 autorizó a la Municipalidad a vender el edificio del primer Teatro Colón al Banco Nacional por la suma de 950.000 pesos, que deberían ser destinados a la construcción de un teatro municipal llamado Colón. Un año más tarde se aprobó la licitación de la obra, que finalmente ganó Ángel Ferrari. Este músico y empresario ya había tenido a su cargo las últimas temporadas del antiguo Colón y luego las del Teatro de la Ópera, y el arquitecto convocado por él era nada menos que el italiano Francesco Tamburini (Inspector de Obras Arquitectónicas de la Nación desde 1884).

El terreno sobre el cual había de alzarse no estaba ya en el centro fundacional sino frente a uno de los nuevos núcleos urbanos, la Plaza Lavalle. El 25 de mayo de 1890 fue colocada la piedra fundamental del Teatro Colón, con la intención de que quedara inaugurado antes del 12 de octubre de 1892, como parte de los festejos por los cuatro siglos de la llegada de Colón a América. Tamburini falleció inesperadamente en 1891, y a su compatriota y colaborador Vittorio Meano le tocó hacerse cargo del proyecto; sus planos, que proponían un edificio de menor fastuosidad y volumen, fueron aprobados en agosto de 1892. Pero hubo objeciones y críticas que continuaron dilatando el avance de la obra, e incluso se amenazó con demolerla; además, Ferrari afrontaba problemas económicos, y en 1897 se autorizó por ley el traspaso de la obra a la Municipalidad, que se hizo cargo de la construcción de allí en adelante.

En 1904 Meano murió asesinado, y la obra recayó en el belga Jules Dormal, que integraba la comisión de seguimiento y era autor de obras importantes. Dormal dejó su impronta en la decoración más suntuosa de estilo francés, y realizó algunas modificaciones estructurales. La obra entró en su etapa final a todo vapor, y el edificio, aún sin terminar, quedó inaugurado apenas dos años antes del Centenario. Con tres arquitectos europeos de visiones diferentes y enfrentados con los avatares de la burocracia y la política, el Colón es todo un símbolo del ser nacional desde sus mismos orígenes.

La inauguración

Luego de veinte años y semejantes vicisitudes, era lógico que fuera grande la expectativa de los porteños por ver finalmente inaugurado el enorme y costosísimo edificio. Mientras desde las ocho de la noche los vehículos pugnaban por llegar, una multitud de curiosos se agolpaba para ver desembarcar a los invitados vestidos con sus galas más brillantes, bajo las luces multicolores que adornaban las calles.

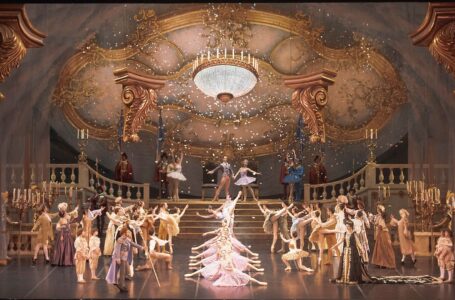

En la entrada se había colocado una marquesina de terciopelo rojo que intentaba atenuar el rigor de la noche de otoño. La puerta estaba custodiada por dos altísimos ujieres vestidos en estilo Luis XV, con sombrero tricornio, calzón corto y bastón de plata. Desde el ingreso hasta el primer descanso de la escalera, dos filas de granaderos con sus sables desenvainados hacían guardia a la espera de la llegada del presidente, José Figueroa Alcorta, quien hizo su entrada a las nueve en punto.

A medida que avanzaban, los asistentes quedaban deslumbrados por la grandeza de una arquitectura. Pese a que faltaban detalles de terminación en los dorados, la claridad de los mármoles y estucados hacía aún mayor la sensación de amplitud, y los cortinados, las alfombras y las plantas que decoraban el hall daban belleza y equilibrio al conjunto. Las líneas puras del acceso producían en los invitados un contraste brusco con la decoración de la sala, que algunos juzgaron recargada. Ramos de flores decoraban las barandas de terciopelo de los palcos. El lujo de los trajes y las joyas de las damas hacían inevitable comparar el aspecto de la herradura con el de los teatros de Londres o de París, pero en un ambiente lleno de animación.

La entrada del Presidente (quien compartió el palco oficial con sus ministros y los jefes militares) fue saludada con una ovación de la sala llena y los acordes del Himno Nacional, que la orquesta, a las órdenes de Luigi Mancinelli, debió repetir por el entusiasmo que despertó.

Finalmente, se levantó el telón y dio comienzo la función de Aida. Los cronistas coinciden en dar cuenta del contraste entre la magnificencia de la sala y las falencias del espectáculo, que no logró vencer cierta frialdad del auditorio. Decía La Nación: “La enorme expectativa pública que generó el anuncio de esta inauguración, la importancia extraordinaria del teatro y la seguridad de que repercutirán los ecos de esta primera hasta en Europa, infundió en los cantantes, debutantes y no, un pavor que produjo los más desgraciados efectos. […] A muchos de ellos los embargaba penosamente la emoción del debut, y así la soprano Lucia Crestanti, por ejemplo, estuvo muy por debajo de sus méritos, y no consiguió lucir sus dotes vocales”.

En los intervalos el público aprovechaba para recorrer el edificio o para ir de un palco a otro y saludar a sus conocidos. Antes del último acto, el intendente Manuel Güiraldes invitó a Figueroa Alcorta y su comitiva y a los integrantes de la comisión del Teatro a firmar el acta inaugural, y también se sirvió un buffet. Luego del final de la función, los aplausos, las despedidas y el lento desfile de los espectadores, el Teatro quedó vacío recién a las 2:30 de la mañana.

Antiguo Teatro Colón

Hoy como ayer: caos de tránsito y reventa de entradas

El brillo social de la primera noche en el Colón tuvo su contrapartida: la prensa de la época no dejó afuera de sus crónicas las dificultades para el acceso y la desconcentración ni las quejas por la reventa de localidades y las peripecias para garantizarse un lugar en tal acontecimiento. “Desde las doce del día numerosas personas se agolpaban el en local destinado a la boletería del teatro, en demanda de las localidades reservadas. La concurrencia sin disminuir se fue renovando constantemente hasta las ocho de la noche, no logrando todos su objeto”, consignó La Prensa del 27 de mayo. Con semejante demanda, los revendedores aprovechaban para “hacer su agosto”, con “excesos que han rayado lo increíble” (La Nación).

La expansión urbana de una ciudad que miraba al Centenario planteaba dificultades, aún en una noche histórica. Las obras en la calle Libertad desencadenaron un caos de tránsito para los vehículos que intentaron llegar a la entrada principal, “gracias a la combinación de inepcias, imprevisiones y descuidos, tanto de la autoridad pública como de la administración del teatro. La intendencia municipal, que parece vivir en la luna, no vio con tiempo que la calle de la Libertad, entre Lavalle y Tucumán, intransitable por la remoción del pavimento que se le está haciendo, podía haber sido habilitada para el acceso del teatro en la noche excepcional del estreno. La dejó como estaba, resultando cerrada esa calle e impedida con ello la circulación en un punto crítico”, consignaba La Nación dos días después de esa noche.

A esto se sumó la habilitación de uno solo de los accesos, el cierre de las calles aledañas y la consecuente aglomeración de coches en Córdoba, Talcahuano y Lavalle. Pasadas las 22 las familias seguían llegando al Colón, y un cuadro parecido se repitió a la 1.30 de la madrugada, hora en que finalizó la función de Aida. “Resultado, que las familias llegaron a su casa entre las dos y las tres de la mañana!”, se indignaba el cronista de La Nación.

PH: Arnaldo Colombaroli

Una sala “demasiado grande” y de “acústica precaria”

Dos características de la sala principal le dan al Teatro Colón un lugar único en el mundo: sus dimensiones y su acústica. Las primeras son, de manera consciente o inconsciente, un condicionante en el gusto del público local, que suele rechazar a cantantes consagrados por juzgar que sus voces “no son para el Colón”, y no son pocos los artistas visitantes que se muestran intimidados por las proporciones de la herradura; al mismo tiempo, los cantantes que se forman y comienzan sus carreras allí también están condicionados por esta necesidad de satisfacer este gusto de la audiencia. La acústica, la joya del Teatro, es elogiada en forma unánime, y raramente encontró reparos entre los artistas que desfilaron por la sala en once décadas.

Sin embargo, estas dos características fueron criticadas en esa noche inaugural, si bien hubo modificaciones posteriores que sin duda contribuyeron a mejorar esa condición. “La sala es quizá demasiado grande y demasiado dorada”, decía La Nación, “y algunos pormenores podrían ser tachados por su inarmonía. La acústica de esta hermosa sala, […] lejos está de ser de una excelencia indiscutible. Es una acústica seca y que sufre de una falta de equilibrio entre los diversos timbres, de lo que resultan muy perjudicadas las cuerdas. […] La causa principal está sin duda en algunos fenómenos de interferencia, en la grandeza del hemiciclo de la sala y en la altura y profundidad del escenario, que estas noches estaba aún casi vacío, todo lo cual es propicio a la dispersión del sonido. Pero no hay que olvidar que se trata de una sala construida recientemente y en este sentido sólo podrá ser mejorada con el tiempo y con el uso”.

Un largo y sinuoso camino

Hasta 1925 el Colón funcionó con empresas concesionarias vinculadas por contrato a la Municipalidad, y ese año fueron creados los cuerpos artísticos y técnicos estables; en 1931 el Colón fue municipalizado. Seis años después fue creada la Escuela de Ópera (llamada desde 1960 Instituto Superior de Arte del Teatro Colón a instancias de Ginastera, Sivieri y Borovsky). En 1938 son ampliados los subsuelos debajo de la plaza del Pasaje Toscanini y son habilitados los talleres.

Entre 1968 y 1972 se encara la segunda ampliación, según el proyecto de Mario Roberto Álvarez, que se extiende debajo de la calle Cerrito y la Plaza del Vaticano. En 1961 se suma a los cuerpos estables la actividad de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, creada en 1946 y que desde 1950 ofrecía ciclos de abono en esta sala y participaba en los espectáculos del Ballet Estable del Teatro Colón. La Ópera de Cámara llegaría en 1969, y el Centro de Experimentación en 1990.

Declarado Monumento Histórico Nacional en 1989, en el 2006 el edificio cierra sus puertas y comienza su etapa de puesta en valor y actualización tecnológica, que se extenderá hasta el 2010; el 24 de mayo de ese año, en la víspera del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la sala reabre sus puertas con una función de gala. Dos años antes el Colón había logrado su autarquía por la sanción de la ley correspondiente.

La vida del Colón estuvo (y está) signada por los jalones artísticos que fueron dejando las sucesivas generaciones de cantantes, directores, instrumentistas, bailarines, coreógrafos, directores de escena, escenógrafos, figurinistas y los cuerpos artísticos y técnicos, en las producciones líricas y coreográficas y los conciertos. Pero a principios del siglo pasado los teatros eran aún un lugar en el que el encuentro social era casi tan importante como el espectáculo.

Como precedente de las numerosas (y, ya en nuestros tiempos, casi siempre inexplicables) actividades ajenas a esa esencia académica que se desarrollaron allí desde entonces, cabe mencionar que a las dos de la tarde del día siguiente de la fastuosa y solemne inauguración, el Colón se transformó en el escenario de la entrega de los Premios a la Virtud de la Sociedad de Beneficencia. La revista Caras y Caretas (n° 504, 30 de mayo de 1908) lo registra en detalle: “Abrió el acto la señora Etelvina Costa de Sala, presidenta de la sociedad, con un sobrio y elegante discurso que fue saludado con unánimes y bien conquistadas muestras de aprobación por las distinguidas familias que llenaban las plateas y los palcos. Después se procedió a entregar los premios a los favorecidos, siendo también, cada uno de éstos, objeto de análogas demostraciones”.

Leer también: Aniversario del Teatro Colón con propuestas digitales